Que el pueblo judío ha experimentado a lo largo de

su turbulenta historia incomprensiones, diásporas, vejámenes y llorosas

masacres es un suceso bien sabido y bien explicado, desde los relatos de la

Biblia hasta los fotogramas estremecedores de La lista de Schindler. Lo que no se suele recordar tanto (y

conviene que esta memoria se refresque, aunque sea para nuestro dolor y para

nuestro bochorno) es que España, a finales del siglo XV, también colaboró de

forma activa en esa bárbara maldición, expulsando al pueblo hebreo mediante un

dictamen inflexible de los Reyes Católicos que, con una leve excusa religiosa,

sirvió para apropiarse de las abundantísimas riquezas de este pueblo.

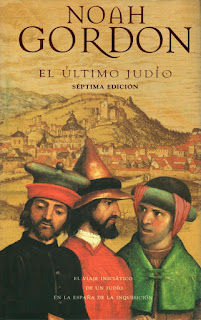

Ahora, quinientos años después, el norteamericano

Noah Gordon fabula la historia errática y atormentada del último judío que

permaneció en nuestro país sin abjurar de su fe: Yonah Toledano, hijo del

afamado platero Helkias. Para mantenerse a salvo de las sangrientas garras de

la Inquisición, este judío deberá fingirse otras identidades, refugiarse bajo

otros nombres (Tomás Martín, Ramón Callicó) y resignarse a una vida de perpetuo

fugitivo, en la que habrá de adaptarse al aprendizaje de innúmeros oficios

(marinero, bracero, pastor, albañil, carcelero, forjador de metales) y a la

acometida de azarosos viajes (cruza la mitad de las actuales provincias

españolas, incluida Murcia; e incluso hace una escala marítima en el puerto de

Cartagena). Al final, encontrará su destino como médico en Zaragoza, camuflado

ya bajo la paz tranquila de su último seudónimo.

La pregunta inmediata, tratándose de Noah Gordon

(uno de los más reconocidos fabricantes de bestsellers que hay actualmente en

el mundo), es casi inevitable: ¿estamos ante una buena novela, o tan sólo ante

un “artefacto para ser vendido”? Yo diría (si ustedes me preguntasen) que ante

ambas cosas. Hay, sí, concesiones formales a una masa lectora amplia (un nivel

de vocabulario no excesivamente elevado; un argumento donde se espolvorean

instantes de intriga y de sexo; unos análisis psicológicos de los personajes

que jamás inquietan por su complejidad; etc); pero sería absurdo no reconocer

que la novela está bien construida, bien hilvanada, mantiene un digno interés

argumental y se resuelve en un epílogo irónico o amargo que quizá sea lo mejor

de toda la historia, por la sonrisa triste que al lector se le dibuja cuando lo

concluye.

El proceso de documentación del libro fue además (y

así lo certifica la notable lista de agradecimientos que abre la narración) muy

meticuloso, con un Noah Gordon consciente de la complejidad del tema y de la

imperiosa necesidad de trabajarlo bien, que viajó por España (visitó los

antiguos barrios judíos de Barcelona, Gerona y Toledo), se asesoró sobre viajes

por mar en el siglo XVI en el Museo Marítimo de Barcelona, consultó libros en

las más destacadas bibliotecas de varios países, asaeteó con sus preguntas a

sabios rabinos, historiadores españoles y profesores universitarios, y

confeccionó un sinfín de fichas eruditas. El resultado es una novela que, a mi

entender, resulta sólida y estimable.